はじめに:ラベルが読めると味が見える

日本酒は“米・水・麹”のシンプルな世界。けれど、ラベル=地図を読めると、選ぶ前から味の輪郭が見えてきます。今日は基礎→実践→推し蔵発掘まで一気に。

純米/吟醸/生酒の違い(まずはここを押さえる)

純米酒(米と米麹のみ)

- 味わい:米のうまみ・骨格。コク〜キレまで幅広い

- キーワード:米感・厚み・常温◎

- 迷ったら:純米を基準に味覚の軸を作る

本醸造(少量の醸造アルコール添加)

- 味わい:軽さ・キレ。日常酒に向く

- キーワード:シャープ・スイスイ

吟醸/大吟醸(高精白×低温発酵)

- 目安:吟醸=精米歩合60%以下/大吟醸=50%以下

- 味わい:果実の香り(リンゴ、メロン、白い花)

- キーワード:華やか・冷酒◎

生酒・生貯蔵酒(火入れの有無)

- 生酒:火入れ無し。フレッシュ&ジューシー、要冷蔵

- 生貯:搾った後だけ火入れ。フレッシュさと安定の両立

迷わない選び方:

**①純米(骨格)→②吟醸(香り)→③生酒(鮮度)**の順で試すと違いが掴みやすい。

合わせたい肴3選(家でサッと用意できる)

1. 冷奴+オリーブ塩

- 合う酒:純米〜生酛系(うまみ×乳酸のコク)

- 理由:大豆の甘みと出汁感に米の旨味が重なる

2. 〆さば/しめ鯖(市販パックでOK)

- 合う酒:吟醸・大吟醸(やや辛口)

- 理由:華やかな香りと酢の酸が立体感を作る

3. 焼き鳥(塩)+レモン

- 合う酒:本醸造〜淡麗純米

- 理由:脂をキレで切る。レモンの酸で後味アップ

もう一品:クリームチーズの味噌漬け(前日に味噌+みりんで漬ける)。燗酒の旨味と高相性。

冷や・常温・燗の“温度遊び”ガイド

- 5–8℃(雪冷え):大吟醸・生酒の香りと清涼感を際立たせる

- 10–12℃(花冷え):吟醸の果実香と甘みが素直に

- 15–20℃(常温):純米の米旨・厚みが開く

- 40–45℃(ぬる燗):酸が丸くなり出汁感アップ(燗映え純米に)

- 50–55℃(熱燗):キレ強調。寒い夜・脂ののった肴に

家でのコツ

- 冷酒:ワイングラス or うすはりで香りを上げる

- 燗:湯せんで。計量カップや徳利を湯に浸けて温度計を見るだけで失敗しない

- 迷ったら:常温→少しずつ温度を動かす。“味が開く瞬間”を探すのが楽しい

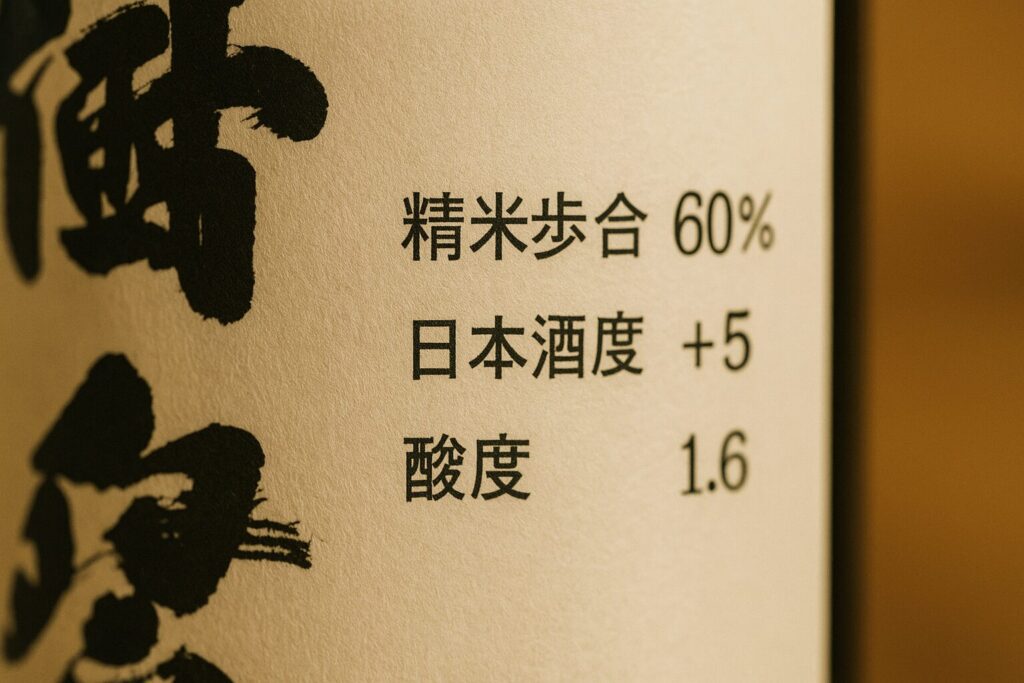

ラベルで“推し蔵”を見つける(見るポイントだけ)

精米歩合(例:55%)

数字が小さいほど香り系になりやすい。高精白=必ずしも旨いではない点は覚えておく。

日本酒度(SMV)/酸度

- 日本酒度:+で辛口傾向、−で甘口傾向(体感は酸度とセット)

- 酸度:高いとシャープ・食中向き/低いと柔らかい印象

酵母・米・酵母系表記

- 酵母:華やか系(協会9号など)/落ち着き系 などの傾向を学べる

- 米:山田錦=王道バランス、五百万石=軽快、雄町=ふくよか…好みをメモしよう

産地の個性

- 雪国・軟水:透明感・瑞々しさ

- 硬水地域:発酵力強めで骨格が出やすい

(※あくまで傾向。蔵の設計でいくらでも化ける)

ラベルを写真に撮ってメモ:「精米歩合/日本酒度/酸度/米/酵母/温度帯/合わせた肴/感想」を残すと“マイ辞書”が育つ。

初心者セット(まずは3本)

- 純米・常温基準のフラットな1本(米の軸を学ぶ)

- 吟醸or大吟醸・冷酒向け(香りを学ぶ)

- 生酒・要冷蔵(鮮度とジューシーさを学ぶ)

飲み方:同じ肴で温度だけ変える縦比較→次にタイプを横比較。1回で“感覚地図”が作れる。

失敗しない保存・注ぎ方

- 保存:直射日光NG。開栓後は冷蔵、1〜2週間を目安に

- 注ぎ:香り系は小ぶりのワイングラス、食中酒はお猪口で回転良く

- 酸化ケア:数日置くなら小瓶に移して空気を減らすと持ちが良い

家飲みを“学び”に変えるノート(テンプレ)

- 銘柄/蔵/産地:

- 米/精米歩合/酵母:

- 日本酒度/酸度:

- 温度帯:冷○℃/常温/ぬる燗/熱燗

- 香り:果実/米/穀物/乳製品/ハーブ など

- 味:甘・辛/酸/苦/旨/余韻(短・中・長)

- 合わせた肴/相性:

- 総評(次に買う?):

よくある質問(FAQ)

Q. 辛口って結局どれ?

A. 日本酒度+側&酸度高めが辛口傾向。ただし温度で印象が変わるので、冷酒→常温→ぬる燗と動かして確認を。

Q. 甘い酒が苦手。

A. 本醸造や淡麗系純米を冷やして。肴は塩味の効いたものに。

Q. 家で燗は難しい?

A. 計量カップを湯せんして温度計を見るだけ。40℃・45℃・50℃の三段試しが学びになる。

まとめ:好みは“比べて、書いて、また飲む”

日本酒は比較で分かり、記録で深まる。今夜の一本は、あなたの舌を次の旅へ連れていく地図になるはず。

コメント